近日,岭南师范学院外国语学院“岭”望未来突击队 18 名队员,走进广东省茂名市那霍镇三渡小学。这座背靠山丘、校舍简朴的校园里,百余名乡村孩子即将迎来 14 天特别的成长之旅 —— 队员们以“多元课堂”为钥匙,用诗歌、武术与艺术,为孩子们打开一扇通往广阔世界的大门。

诗声浸润处,家国情怀悄然生长

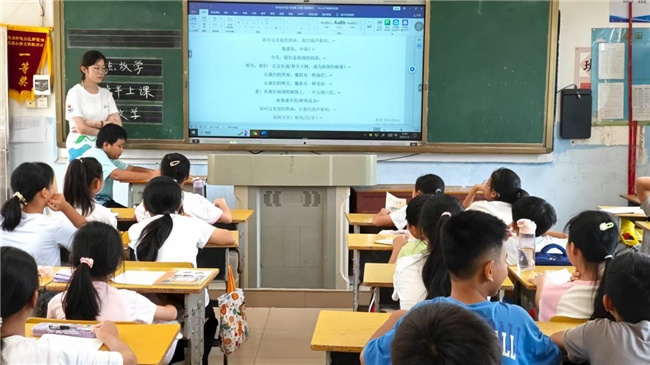

晨光漫过三渡小学的窗台时,“歌唱祖国・咏诵情怀”主题课程已在各班响起琅琅声。“碧绿的是草原,金黄的是沙漠……”支教老师握着孩子们的手,逐字逐句品读《彩色的中国》,用乡野间熟悉的 “稻田”“晒谷场” 作比,让抽象的文字化作可触可感的画面。

当《我爱你,中国》的旋律流淌,孩子们的歌声从羞怯到嘹亮。“我爱你秋日金黄的硕果”这句唱词,让总爱盯着操场果树的男孩雨科忽然挺直腰背,仿佛把枝头沉甸甸的荔枝都唱进了旋律里。志愿者在课后记录:“这些未经雕琢的童声,藏着最赤诚的情感。”

在朗诵与合唱的互动中,孩子们语言表达与团队协作的能力悄然提升,更让家国情怀如晨露般浸润童心。

图为朗诵课堂上小朋友抄写《彩色的中国》朗诵稿。陈轩 供图

拳脚起落间,传统力量唤醒少年意气

“左脚在前,抱拳行礼!” 操场上,武术课的口令刺破暑气。孩子们列成整齐的队列,稚嫩的脸庞透着专注,一招一式模仿着支教老师的动作。五年级的小杰起初总因马步不稳摇晃,在老师 “像山坡上的松树一样扎根” 的点拨下,他咬着牙下沉膝盖,汗珠砸在地面,眼神却愈发坚定。

这是孩子们首次接触传统武术。从生疏的抱拳礼到有力的冲拳,从东倒西歪的步伐到整齐划一的转身,烈日下的每一次坚持都在悄然重塑少年的筋骨与心志。“打拳时觉得自己像动画片里的英雄!”一位六年级的男生挥着拳头笑道。拳脚起落间,不仅是体魄的锻炼,更是对传统文化的亲近,让沉稳与担当在一招一式中生根。

图为支教团队的武术老师在教授学生打拳。王利梅 供图

指尖创造中,艺术之美点亮想象星空

手工教室里,刮画纸与彩纸在阳光下闪烁。竹签划过黑色纸面的瞬间,彩色线条如魔法般浮现 —— 有的孩子画出了山外的“埃菲尔铁塔”,有的把村口的石桥搬进作品,还有人用千纸鹤翅膀载着“想去北京”的心愿。

“老师你看,我的风车会转!”女孩举着刮画作品跑向讲台,纸风车的阴影在墙上晃动,引得周围同学纷纷效仿。折纸课上,彩纸在指尖翻飞成纸飞机,孩子们对着天空放飞时的欢呼,与教室里此起彼伏的赞叹声交织成歌。这些看似简单的手工活动,不仅锻炼了动手能力,更让艺术的种子在心中萌芽,让想象的翅膀挣脱山坳的局限。

图为队员带着小朋友展示刮画成果。梁芷筠 供图

14 天的支教时光如白驹过隙,却在三渡小学的孩子们心中刻下了深深的印记。诗歌让他们透过文字看见祖国山河的壮阔,武术让他们在一招一式中体悟传统风骨,艺术则让他们挣脱山坳的局限,让想象的羽翼自由舒展。曾经躲在角落怯于开口的孩子,如今能站在队伍前排领唱;往日调皮好动的学生,学会了用标准的抱拳礼向师长问好;更多孩子在日记本里写下 “想去看看外面的世界”。

这场跨越城乡的教育对话,早已超越 14 天的时间维度。它是高校资源反哺乡村教育的生动实践,是青年力量扎根基层的鲜活注脚,更在城乡之间架起了一座名为“理解”的桥梁。当最后一课的歌声消散在山间,孩子们眼中闪烁的不仅是对世界的向往,更是被知识点燃的、属于乡村未来的星火。而这星火,终将在一代又一代青年学子的接力中,汇聚成照亮乡土的璀璨星河。(通讯员 黄康纯 王利梅 梁芷筠 陈轩)